曹洞宗とは

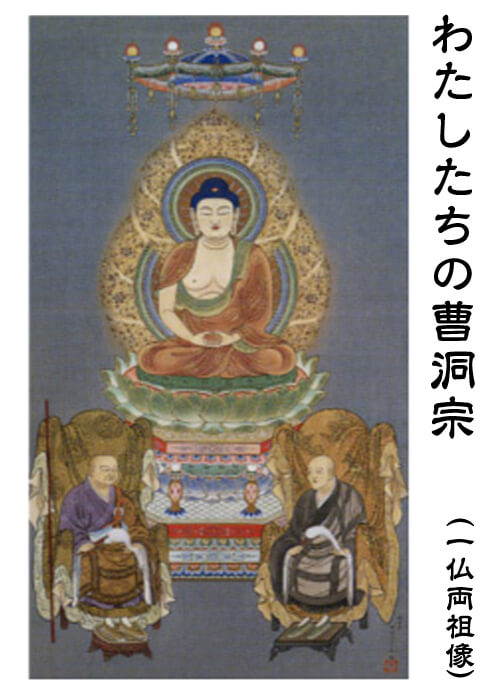

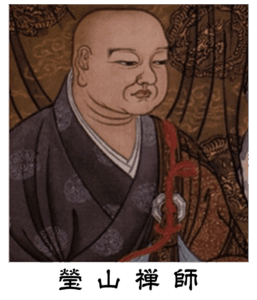

曹洞宗は、 仏教の開祖「釈迦牟尼仏」を ご本尊と定め、お釈迦様のみ教え (おさとりの心) を 正しくお伝えになられた 道元禅師(高祖承陽大師)、 親しくおひろめになられた 瑩山禅師(太祖常済大師)を 両祖として、 お釈迦様、高祖様、太祖様を 「一仏両祖(曹洞宗三尊仏)」とお呼びし、 人生の導師として礼拝するとともに敬慕申し上げます。

道元禅師の教えを受け継いだ4代目の瑩山禅師は、文永5年(1268年)11月21日現在の福井県武生市にお生まれになりました。 父は土地の豪族瓜生氏で、両親とも非常に信仰深い家庭でした。特に母が観音様に祈願をこめて、その霊験によってうまれたのが禅師といわれています。 この母の信仰に感化された禅師は8歳にして永平寺に登り3代徹通禅師のお弟子となることを許されました。永平寺での修行は子供ながらに厳しく、鍛えられること5年、13歳の春、2代目懐弉禅師について得度を受けました。 18歳の時、諸国行脚、修行の旅にでます。特に京都においては、何人かの名僧を訪ねて教えを受け修行を重ねました。21歳の秋、永平寺の徹通禅師のもとに戻られた禅師は、その翌年、徹通禅師のお供をして永平寺に別れを告げて金沢の大乗寺へお移りになられました。 その後、修行に励むこと7年、27歳にして禅師は「平常心是道」も公案を開き、ついに教えを体得、翌28年の正月徹通禅師の教えを継がれました。 禅師は終生、多くの寺院を開き、多数の弟子を育成されたのです。 28歳の秋、徳島県に城満寺をお開きになり、道元禅師の教えを広めました。 32歳の頃、大乗寺に帰り徹通禅師を助けて布教活動に専念するうち35歳で大乗寺2世となられました 45歳で能登に永光寺を開き、いよいよその名声があがりました。 54歳の4月、羽咋市の近くの諸嶽寺の定賢律師の願いを受け入れ、その寺にはいり、 総持寺と改めてたのです。 翌年後醍醐天皇より、「曹洞宗出世道場」という額と紫衣を賜りました。 この時から総持寺も大本山となりました。 禅師は、正中2年(1325年)の夏、病床に倒れ9月29日、58歳の生涯を閉じられました。

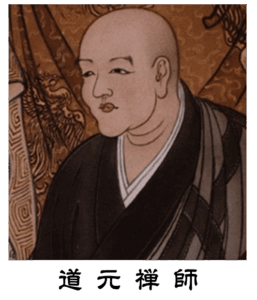

道元禅師がお生まれになったのは正治2年(1200)正月2日(陽暦1月26日)と伝えられます。 幼くして母の死に遭われ、人生の無常を観じ、仏門に入ることを志され、そして13歳のとき、比叡山にのぽり出家の念願を果たされました。 純粋に道を求められた道元禅師は、当時の多くの僧侶たちの堕落した姿や名誉や地位を求める風潮を目のあたりにし、それが本来の仏教とかけはなれているのではないかと疑い、24歳の時、ほんとうの仏法、ほんものの師を求めて中国に渡られました。 ときに貞応2年(1223)、大宋国では嘉定16年のことでした。 道元禅師は、尊敬する栄西禅師ゆかりの地を巡拝されながら、多くの名高い高僧に参じられ、ついに如浄禅師と巡り会うことができ、釈尊より正しく伝えられた教えと坐禅の修行を学んで、それまで抱いていた一切の疑問や迷いを解決されました。 安貞元年(1227)、日本に帰られた道元禅師は、如浄禅師より伝授された正伝の仏法である坐禅を広く一般に勧めるため『普勧坐禅儀』を著し、また京都に興聖寺を開かれて人びとを教化されました 寛元元年(1243)には越前に移られて本格的な修行道場、永平寺を開創され、坐禅を中心にした綿密な行持を行われながら、弟子たちに仏法を説き、『正法眼蔵』をはじめ多くの著作を残されました 建長5(1253)8月28日、病をえて京都におもむき、療養されるうち、54歳のご生涯を閉じられました。ほんものの仏法をもとめ、ほんものの仏道を生きられたご生涯でした。